Die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Europäischen Union

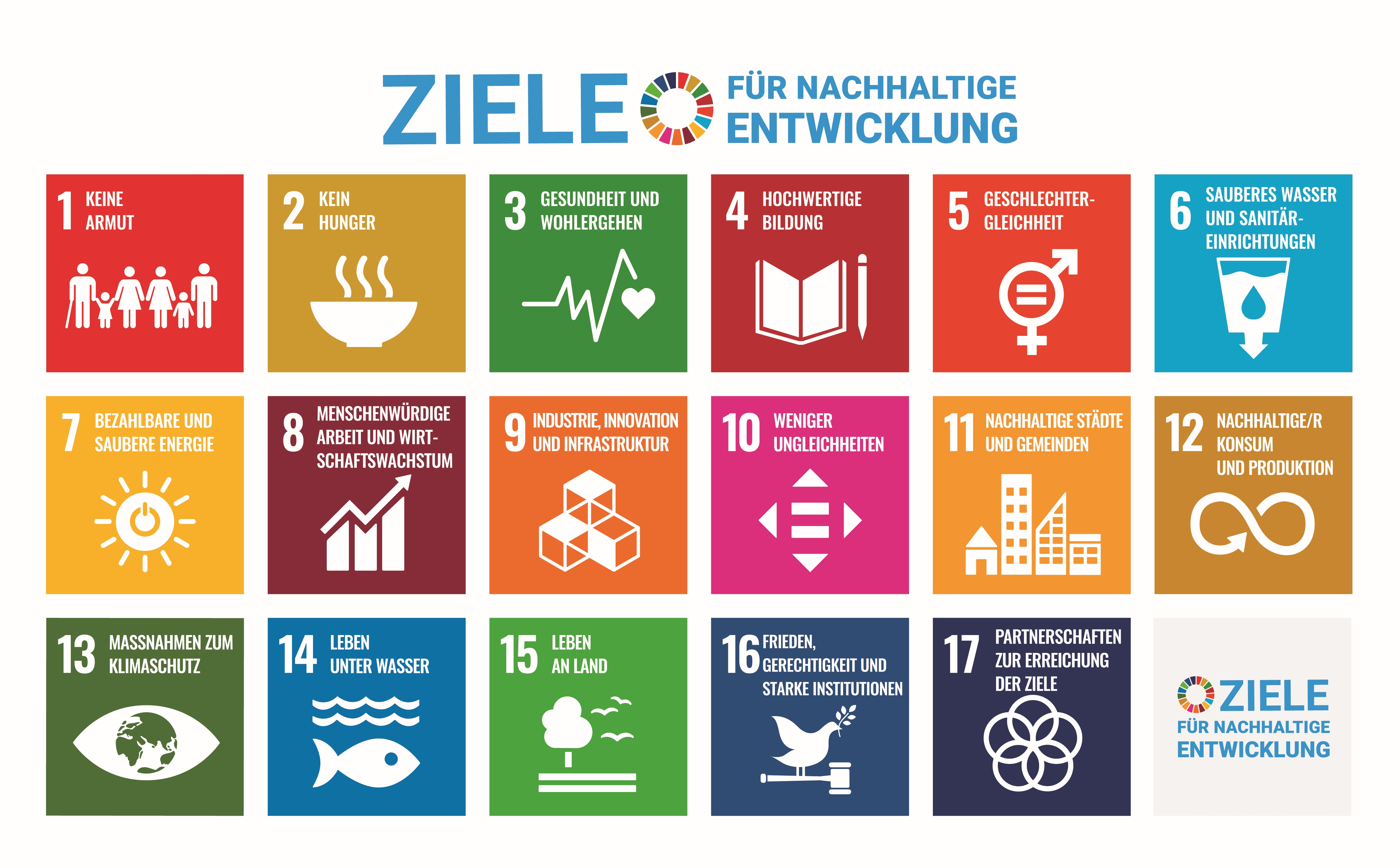

Es dreht sich auch um Innovationen, Arbeitsplätze und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland und Europa. Die Bereiche sind vielfältig und das Potential groß. Das wird international erkannt. Beschlossen wurden 17 Ziele, die zur Umstellung auf eine nachhaltig ausgerichtete Wirtschaft beitragen sollen – die Sustainable Development Goals.

Die Sustainable Development Goals

Zusätzlich zu bereits bestehenden spezifischen Regularien der EU bestehen Ambitionen, die über die Grenzen des europäischen Kontinents hinaus reichen. Seit 2015 liegt ein internationales Rahmenwerk vor, das viele der globalen Herausforderungen aktiv angeht: die so genannten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die „Sustainable Development Goals“ (SDGs).

Dabei handelt es sich um ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsziele, die weltweit bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Sie wurden im Rahmen der Agenda 2030 beschlossen. Das Ausmaß reicht von der Bekämpfung von Armut und Hunger über nachhaltiges Wirtschaftswachstum bis hin zu dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Abgebildet wird ein breites Speckturm, das jegliche Dimensionen von Nachhaltigkeit abdeckt und involviert.

„Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind heute wichtiger denn je. Es ist jetzt an der Zeit, das Wohl der Menschen, der Volkswirtschaften, der Gesellschaften und unseres Planeten zu sichern.“ – António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Die Entstehung der SDGs

Die 17 festgelegten Ziele rufen zu einem dringenden Handeln aller Länder im Rahmen einer globalen Partnerschaft auf. Das gemeinsame Konzept für Frieden und Wohlstand für Menschen und Planeten ist von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen worden.

Teile des Gedankengangs hinter den SDGs sind 1992 bereits in der Agenda 21 festgelegt. Diese wurden im gleichen Jahr auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro, Brasilien von über 178 Ländern verabschiedet. Auch hier wurde ein grundliegender Aktionsplan zum Aufbau einer globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung festgelegt, der die Ziele Umweltschutz und humane Sozialstandards verfolgt.

2000 fand dann der Millennium-Summit in New York statt. Bis 2015 wurden acht Millennium Development Goals (MDGs) zur Verringerung von extremer Armut festgelegt.

Auch der World Summit on Sustainable Development in Südafrika baute 2002 inhaltlich auf sowohl der Agenda 21 als auch die Millenniumserklärung auf. Erneut betont wurde hier die Relevanz von multilateralen Partnerschaften.

Auf der United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) in Rio de Janeiro, Brasilien wurde 2012 schließlich ein Abschlussdokument mit dem Titel „The Future We Want“ (deutsch: Die Zukunft, die wir wollen) von den Mitgliedsstaaten unterzeichnet und schließlich verabschiedet. In diesem Dokument wurde ein Entwicklungsprozess einer Reihe von SDGs auf Grundlage der Millenniumserklärung festgelegt. Im weiteren Verlauf erarbeitete eine 30-köpfige, offene Arbeitsgruppe 2013 Vorschläge für die SDGs.

Letztlich markierte das Jahr 2015 allerdings das Jahr der maßgeblichen Veränderungen. Beschlossen wurde ein Abkommen, das wesentlich für den Multilateralismus und die Gestaltung einer progressiven und nachhaltigen internationaler Politik ist. Folgendes wurde festgelegt:

- Sendai-Rhamenprogramm zur Verringerung des Katastrophenrisikos (hier)

- Aktionsplan von Addis Abeba zur Entwicklungsfinanzierung (hier)

- Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren 17 SDGs auf dem UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung in New York (hier)

- Pariser Abkommen zum Klimawandel (hier)

Die 17 SDGs und ihre 169 Unterziele bilden ein für alle Staaten gültiges Zielsystem, das zur Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Lebensbedingungen bis zum Jahr 2030 führen soll. In der Praxis legen die Länder entsprechend ihrer Ausgangslage und Anforderungen selbst fest, welches Ambitionsniveau verfolgt werden und wie die Ziele letztendlich umgesetzt werden sollen.

Aktueller Stand der SDGs

Auf Grundlage des bisherigen Handelns können bezüglich der SDGs keine signifikanten Erfolge verschrieben werden. Um in Deutschland einen nachhaltigen Entwicklungspfad einzuschlagen, muss sich die Gesellschaft und demnach ihre Volksvertreter*innen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene enger an die Agenda 2030 und die beschlossenen 17 SDGs binden. Die Handlungsmaxime „Leaving no one behind“ (Niemand darf zurückgelassen werden) muss stets berücksichtigt werden.

Die Vereinten Nationen haben eine Aktionsdekade von 2020 bis 2030 ausgerufen. Um den hohen Ambitionen gerecht zu werden, muss die Nachhaltigkeit und somit auch der Klimaschutz und die Gerechtigkeit zwischen Generationen und Regionen stärker in den Vordergrund rücken. Besonders der Begriff der Generationengerechtigkeit spielt hier eine Schlüsselrolle. Er beurteilt den Grad einer Entwicklung erst dann als nachhaltig, wenn diese den Bedürfnissen der heutigen Generationen entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden.

SDG Kompass

Der Handlungsrahmen der SDGs von politischer Seite ist gesteckt. Für die möglichst erfolgreiche Umsetzung spielt nun der wirtschaftliche Teil eine entscheidende Rolle. Eine gewisse Umstrukturierung zugunsten der SDGs ist notwendig, sodass diese auch bis 2030 erreicht werden können. Der UN Global Compact hat in Zusammenarbeit mit der Global Reporting Initiative (GRI) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) einen Leitfaden entwickelt, der Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie verankern lässt - der SDG Kompass. Dieser stellt eine Lösung für das geringe Handlungsvolumen von ökonomischer Seite dar. Ziel des Leitfadens ist es, Firmen bei der Integration der SDGs in ihre Strukturen zu verhelfen. Fünf Kapitel, die als aufeinander aufbauende Aktionsschritte zu verstehen sind, umfassen diesen Leitfaden.

- Die SDGs verstehen

- Priorisierung

- Ziele setzen

- Integration

- Bericht erstatten und Fortschritte